一位中国好人的时代答卷:记农民赵亚华的公益人生

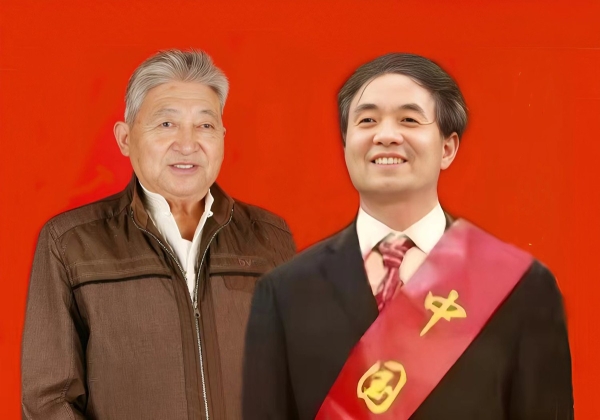

金秋送爽,丹桂飘香。在全国人大会议中心和北京会议中心,庆祝国庆的会场内掌声雷动。在众多为国家建设作出卓越贡献的奋斗者中,一位来自江苏南通的农民代表的发言格外引人注目,他的故事一

次次被雷鸣般的掌声打断。他,就是被誉为“中国好人”、“全国雷锋式人物”的赵亚华。

从“行业首富”到“公益傻子”:财富的重新定义

赵亚华,江苏省南通市如东县曹埠镇跨岸村的一位普通农民。上世纪九十年代初,当农业机械开始进入农家时,他敏锐地抓住了机遇,在家乡办起了第一个民营加油站。凭借勤劳与智慧,他的加油站经营得风生水起,他也成为了乡亲们眼中“行业首富”。

然而,赵亚华的“富”并不仅仅体现在财富的积累上。当他将创业所得持续不断地投入助贫济困、兴办公益文化事业,甚至最终卖掉了赖以生存的加油站时,许多人说他“傻”。面对这样的评价,赵亚华却甘之如饴,乐做这样的“傻子”。

“一是我应该,”赵亚华坚定地说,“我是在国家改革开放的红利下创业致富的,理应感恩国家,回报社会,履行我全心全意为人民服务的入党誓言。”他的话语朴实无华,却掷地有声。

“二是我快乐。”在他看来,奉献带来的精神富足远胜于金钱的堆砌。他因公益事业获得的“中国好人”、“全国雷锋式人物”等崇

高荣誉,以及看到受助者绽放的笑脸,都让他感到无比的快乐。

“三是我幸福。”赵亚华对幸福有着独特的理解,“赠人玫瑰,手有余香。”他回忆起30年前,在救起一位落水老人后,又为两位八旬老人解决了用水困难。当老人看到清澈的自来水流出,激动地要向他下跪感谢时,他深深感受到,“我们富了就应该来帮助你们”这份担当所带来的巨大幸福感。

与时代同频共振:一位农民的“默契”与担当

赵亚华的非凡之处,在于他总能以一名基层农民的视角,敏锐地感知时代脉搏,并以实际行动与党和国家的发展步伐形成一种独特的“默契”。

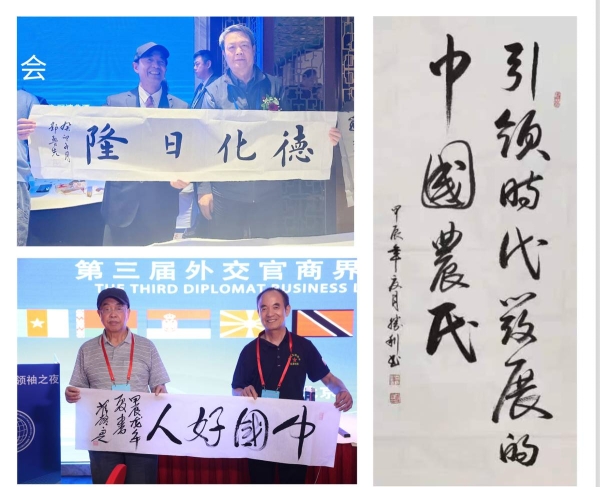

1996年春,他出资兴办全国第一个传播道德文明的农村广播《新风之花》。不久后,国家召开十四届六中全会,专题部署社会主义精神文明建设。2011年,他创办全国农村第一家公益剧院“赵家剧院”。同年,国家召开十七届六中全会,推动社会主义文化大发展大繁荣。2022年,他在北京挂牌设立赵家剧院爱国主义道德课堂办事处,积极传播爱国主义思想。2023年10月,全国人大常委会审议通过《中华人民共和国爱国主义教育法》。甚至在伊拉克战争导致“油荒”期间,他上书国务院提出的“建议取消石油补贴”被采纳,为缓解当时的社会难题贡献了智慧。

一次次看似偶然的“先行一步”,实则是他心怀家国、深入思考的必然结果。赵亚华坦言,这源于他坚持学习党的理论,不断锤炼全心全意为人民服务的初心。

传递红色基因:新时代的“精神加油站”

如今的赵亚华,虽已没有昔日“行业首富”的风光,但他觉得自己“十分富有”。他的财富,是人们的笑脸和感谢,是党和人民给予的崇高荣誉,更是将公益事业进行到底的坚定信念。

为了将这种精神财富传承下去,赵亚华将赵家剧院打造成了驰名中外的文明道德教育基地。他不仅投入了经营加油站三十年的全部积蓄,还卖掉了两个加油站,累计投资600多万元,在大江南北发展40多家分院,义演超5000场,惠及群众数百万。

更令人动容的是他内心的忧思。一次,他得知一名顶尖学府的留学生竟为他国研制武器对付自己的祖国,这让他深感震惊与痛心。“确保先辈打下的红色江山永不变色,进行爱国主义思想道德教育迫在眉睫。”为此,他将赵家剧院的第五步计划明确为“传递红色基因”。

他身着类似军装的服装,并非军人,却以两弹一星精神宣传教官等身份,应邀走进全国人大会议中心、亚洲论坛国际会议中心以及上海、南京等多地的高端论坛和大学课堂,激情演讲;他组织排演《绣红旗》《红梅赞》等经典红色剧目300多场,受教育40多万人次。他的演讲和授课全是公益性质,分文不取,甚至自掏腰包承担交通费用,累计已超过十万元。

大爱无疆:好人精神照亮四方

赵亚华的故事,正感染着越来越多的人。他就像一面旗帜,汇聚起无数像他一样默默奉献的“时代先锋”——有好公仆、好教师、好医生、公益主编、文学爱好者以及无数无名英雄。他们共同构成了社会主义精神文明建设的壮丽画卷。

就在不久前,笔者意外接到赵亚华从北京驱车千里打来的电话,邀请一聚。原来是他带领赵家剧院爱心志愿服务者,传承中医文化,送健康来了。两个素未谋面的人紧紧握手,如老友重逢。这一刻,赵亚华不再是演讲台上那个光环笼罩的“中国好人”,而是一个风尘仆仆、将大爱落实到具体行动中的朴实践行者。

从苏北乡村走向全国舞台,赵亚华用他三十年的坚守,书写了一位中国农民对“全心全意为人民服务”的深刻理解与生动实践。他超越了地域的限制,成为江苏农民的骄傲,更是华夏子孙的荣耀。他的事迹响亮地告诉人们:人生的价值,不在于索取了多少,而在于为社会奉献了多少。一切荣光,永远属于党,属于祖国,

属于人民!这位走在时代前列的“中国好人”,用自己的满腔热忱,持续为这个伟大的时代注入着温暖而强大的道德力量。

热点关注

最新发布

- 智启办公新篇章,生态驱动大发展——成都百川家具有限公司创始人王亮

- 奢华之味,简约之美:与豪华巴士共赴一场波浪薯片的酥脆旅程

- 一位中国好人的时代答卷:记农民赵亚华的公益人生

- 助力产业园区电能保供,柏拉图高效服务获赞誉!

- 麦乐多商城介绍

- 奢华之味,简约之美:与豪华巴士共赴一场感官的酥脆远征

- 麦乐多商城“消费创收循环模型”:数字消费政策下的创新样本

- 伦萨科技即将亮相第四届数贸会 | RWA/RDA+数字资产创新方案,共探实体经济数字化新可能

- “添加6大益生元,又香又爽又通畅”,葡口引领大果肉果汁进入益生元时代!

- 教育部国家总督学顾问、原教育部副部长张天保一行莅临家乐学指导工作,家乐学创始人郭庆水校长热情接待并陪同交流