预制菜争议‖一碗饭里的时间困局,企业傲慢与诚信微光——泰和力华文创

预制菜争议

1. 一碗饭里的时间困局,企业傲慢与诚信微光

这场愈演愈烈的冲突,早已跳脱预制菜好不好吃的表层讨论,它像一面多棱镜,一面照见当代人被时间挤压的集体焦虑,一面暴露部分餐饮企业面对争议时的傲慢与失措。当我们剥离预制与现做的技术对立,会发现争议的核心从来不是烹饪方式,而是时间困局下的消费信任,消费者能否在效率与生活质感间找到平衡?企业能否在利益与真诚间守住底线?

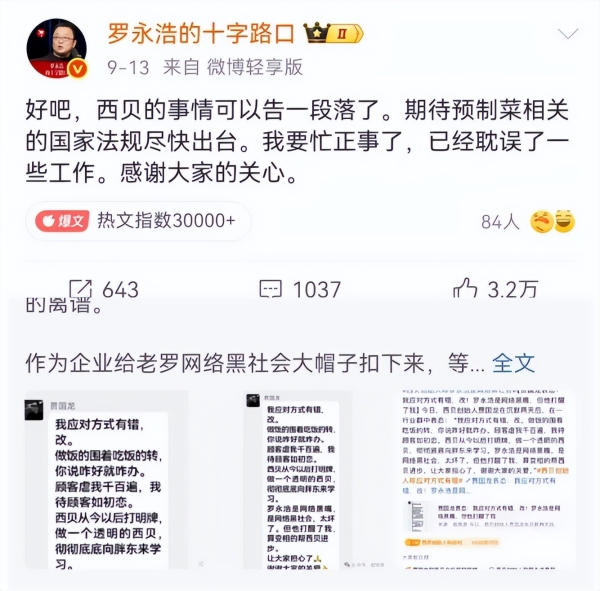

罗永浩 锤子科技创始人

贾国龙 西贝餐饮创始人

2. 时间困局:从搪瓷饭盒到预制餐盒的效率妥协

回溯至上世纪 90 年代的清晨,城市还没完全苏醒时,职场母亲们的厨房已亮起暖黄的灯。她们站在灶台前,刀刃与菜板碰撞出细碎的声响,瘦肉切成薄片裹上淀粉,青菜用湿纱布裹住保鲜,调料按盐、糖、酱油的顺序分装在小碟里,最后一起塞进印着碎花的搪瓷饭盒。正午下班铃响,母亲们一路疾行回家,借着灶台余温快速翻炒,这份手工半成品没有预制的标签,却藏着生活的妥帖,它是个体为家庭责任主动规划的时间智慧,用双手赋予食物温度,稳稳撑起两代人按时上班、准时上学的日常。

如今,提前准备的逻辑经由工业化生产变成预制菜,争议却随之升级,问题的关键从不是预制菜违背饮食本质,而是它映照出当下社会更尖锐的时间困境。外卖员挤在写字楼电梯里,手指反复刷新订单页面,屏幕上“剩余 15 分钟”的倒计时像根绷紧的弦,晚一分钟就可能收到餐品变凉的差评;上班族对着电脑屏幕扒饭,咀嚼间隙还要回复工作群消息,米饭沾在键盘上也顾不上擦;就连家庭成员凑齐围坐吃饭,都要提前一周在群里协调日程,成了奢侈的仪式。

这种困境催生出矛盾的消费选择,嘴上吐槽预制菜缺了锅气,丢了温度,手指却会为省 20 分钟熟练点开外卖软件的速食标签;一边抱怨西贝价格高却用预制菜,一边又因为赶项目进度,不得不抱着预制餐盒在电脑前匆匆吞咽。看似割裂的行为背后,是时间就是金钱的价值观下,个体在效率需求与生活质感间的无奈妥协。我们批判的从来不是预制本身,而是被时间绑架的生活状态,是为了快而牺牲真诚的消费落差。

3. 企业应对:从西贝的傲慢翻车到海底捞的诚恳破局

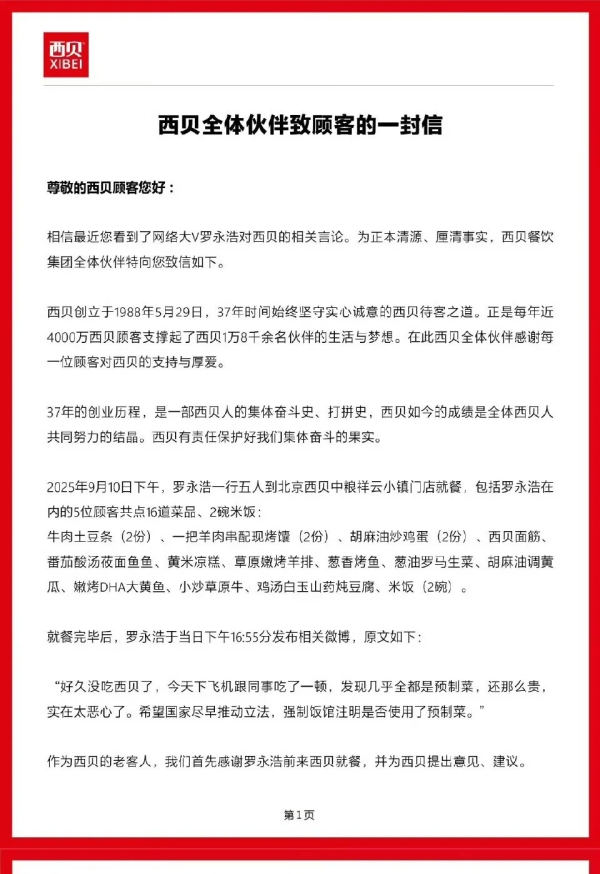

预制菜争议的发酵,往往不取决于产品本身,而在于企业面对质疑的态度,西贝此次的应对,堪称餐饮行业危机公关的反面教材。

当消费者质疑预制却不透明时,贾国龙没有选择坦诚沟通,反而用“网络黑嘴”“黑社会”的标签将消费者推到对立面;当舆论升级后,又推出半真半假的道歉,既想借学胖东来的口号挽回信任,又放不下企业家的傲慢,连道歉都带着被迫妥协的不甘;更令人费解的是,14 日中午,西贝突然发布通知,以保证后厨正常运行、部分顾客反映拍摄侵犯肖像权为由,暂停全国门店后厨参观,此前为反驳质疑而喊出的开放后厨承诺,转瞬变成暂不接待;客服同时证实,部分门店已下架此前推出的“罗永浩套餐”,西安雁塔区一家门店工作人员也表示未推出过该套餐,目前也无法提供。从高调开放到紧急叫停,从推出关联套餐到悄然下架,西贝的应对始终缺乏连贯性,每一步举措都像是被动应对,而非主动构建信任的真诚行动。

两者的对比格外鲜明。西贝错在把消费者当对立面,用情绪失控代替理性沟通,用朝令夕改消耗信任,一边喊着透明学胖东来,一边暂停后厨参观,一边想借争议话题营销,一边又下架关联套餐。而海底捞赢在把危机当反思契机,用速度回应焦虑,用持续开放证明诚意。正如业内常说的:危机面前,傲慢比错误更致命,真诚比正确更重要。西贝的鸵鸟式应对,恰恰忘了餐饮的本质不是死要面子的营销包装,而是做饭的围着吃饭的转的朴素真诚;不是随舆论摇摆的举措,而是对消费者知情权的长期尊重。

4. 诚信归位:从标签之争到透明为本

当贾国龙喊出“打明牌,学胖东来”时,或许没真正读懂透明的内核。胖东来的透明从不是靠口号撑起来的,在它的预制菜柜台前,每一份餐品都贴着详细的出生证明,食材来自哪个农场,加工车间温度控制在多少,冷链运输时长多久,甚至连质检员的名字都清晰标注。遇到临期产品,不仅会贴出五折标签,还会主动告知最佳食用时间,从不会用新鲜的幌子误导消费者;更重要的是,胖东来的透明是长期坚持的常态,而非危机时的临时举措。而海底捞的信任,也不是靠服务好的标签堆积,而是出了问题敢担责、担责后真开放的行动,老鼠门事件后,它没有关闭后厨,反而将其变成透明窗口,让消费者随时监督。

其实预制菜本无对错,它是工业化时代提高效率的必然产物,就像上世纪 90 年代家庭厨房的手工半成品,关键在于是否传递真诚。对商家而言,不必纠结是否用预制菜,而应学会清晰分类、坦诚告知、长期坚持。为追求烟火气的顾客保留现做菜品区,明确标注需等待 30 分钟,现点现炒;为赶时间的上班族设预制餐品柜,公示食材溯源、生产标准、加热方式。即便遇到争议,也不必用暂停参观、下架套餐的方式回避,而应像海底捞那样,用开放化解疑虑。就像罗永浩最初的诉求,从来不是抵制预制菜,而是反对不透明的预制菜,消费者可以接受为效率买单,但不能接受花现做的钱,吃预制的菜;可以包容产品的不完美,但不能包容承诺透明却又临时叫停的反复无常。

如今,罗永浩的直播间因这场争议人气上涨,西贝门店却传出客流量减少、套餐下架的消息,这场博弈的收益正负早已分明,但更值得整个行业反思的是当预制菜成为餐饮行业的新趋势,企业该如何平衡效率与诚信?当赶时间成了当代人的常态,我们该如何让吃饭重新回归温暖本质?当危机来临时,企业该用临时举措敷衍,还是用长期真诚赢得人心?

预制菜争议的核心,从来不是一碗饭是否经过预制,而是这碗饭里是否藏着对人的尊重。这份尊重,是上世世纪90年代母亲清晨厨房的细碎声响,是海底捞危机时“我担责、我开放”的诚恳,是胖东来预制菜柜前清清楚楚的标签,更是企业面对争议时不反复、不回避的坚持。

若企业能放下非现做不可的面子执念,像海底捞那样用持续开放代替临时叫停,像胖东来那样用长期透明代替口号承诺;若社会能为个体多留些慢下来的空间,不必让每个人都活在效率的枷锁里;若预制菜国家法规能尽快出台,为透明与安全划定清晰底线,或许我们才能真正在省时间与品滋味间找到平衡,让吃饭这件事,重新回归它本应有的情感联结。毕竟,大众真正在意的从来不是预制的技术,而是藏在餐盒里的真诚温度,是知道自己吃的是什么,是感受到商家的用心,是能在匆忙的日子里,依然能从一碗饭中尝到生活的暖意,而不是承诺又反悔的失落。

图片来源于网络,如有侵权请及时联系删除

热点关注

最新发布

- 2025服贸会-未来氢能荣获“标准化工作先进集体”称号

- 铂金领萃系列有机纯羊奶粉斩获欧盟有机认证 央牧解锁羊奶营养新高度

- 如何用一瓶果汁传递好运?桃花开的破圈之路

- 花甲学者与“温柔的光”:米克护眼灯背后的光学突破

- 重庆状元红食品科技有限公司欢迎乌兹别克斯坦·费尔干纳州·州长莅临公司考察洽谈合作

- 惠民耕食:始于1981的品牌传奇——四十余载湘味传承,从湘南小城走向世界

- 喜报!沃橙地埋式储能系统星曜石获国家级环境风险评估认证!

- 喜讯!山东腾圣市政工程有限公司斩获2025年建设建材系统“五小”创新成果竞赛一等奖

- 预制菜争议‖一碗饭里的时间困局,企业傲慢与诚信微光——泰和力华文创

- 深圳市马歇尔健康产业科技有限公司《知未病,防未病,治未病》系列知识产权成果公告